神舟二十号意外推迟返回,载人航天的未来可能发生一些了改变

当大家正沉浸在欣赏航天员在太空中惬意享用烤鸡翅、烤牛排的画面时,一则不太好的消息传来:原本计划于11月5日返回的神舟20号飞船,因在太空中遭遇微小碎片意外撞击,不得不推迟返回。目前,相关人员需对飞船进行全面检测,之后再决定下一步操作。

实际上,航天飞船在太空中被微小碎片撞击并非首次。关注中国载人航天工程的观众或许会发现,在天宫里航天员的出舱作业中,有大量任务是加装防碎片防护板。

这些防护板采用轻质材料,结构类似复合装甲。外层是一层较薄的铝片,内层则是大家熟悉的凯夫拉装甲,形成双层结构,中间留有一定空隙。这样的设计能确保微小碎片在撞穿外层铝板时,被彻底瓦解,并被软质的凯夫拉材料吸收。

不过,这种防护结构能应对的宇宙碎片质量是有限制的。和大家想象的不同,即便是一块微不起眼的火箭油漆碎片,由于其高速飞行状态,也可能击穿航天站和飞船的外部防护。

更不用说,目前在轨道中漂浮着上亿个1厘米左右厚的小碎片。这些碎片,是近年来特别是以民营航天技术为代表的低成本航天技术爆发后,人类大量向太空发射人造航天器过程中产生的空间碎片和垃圾。

展开全文

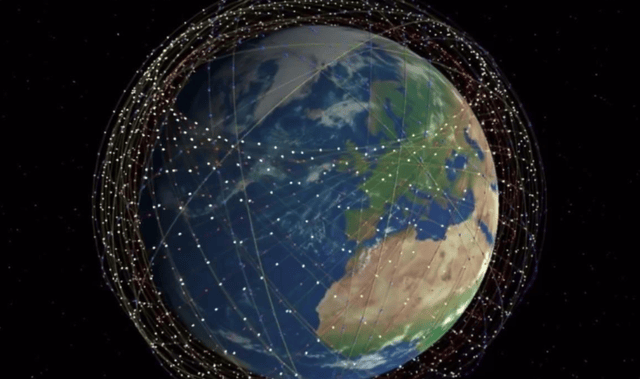

以星链为代表的航天器,已在人类低轨道织就了一张密密麻麻的卫星网。未来,星链卫星的完整星座群可能有一万多颗卫星同时在轨运行。这些卫星在为地面带来无死角覆盖的宽带信号、手机直连卫星等便利服务的同时,也带来了诸多新问题。

比如,这些卫星污染了夜晚的星空,让许多地面天文望远镜失去了良好的观测窗口。另外,卫星发射后可能失效,进而产生太空垃圾问题。

实际上,咱们的天宫空间站就多次紧急提升轨道,以躲避低轨道运行的大小物体,其中包括星链失效卫星。若不及时调整轨道,这些或大或小的太空垃圾都可能对空间站和航天员造成不可预测的后果。

此次神舟20号在出发前就检测到了相关问题。目前来看,可能会通过舱内检测,甚至在必要时进行太空行走外观检测,来确定神舟20号飞船能否继续可靠执行任务。

若确认无法执行任务,中国航天将启动在21次神舟飞船发射中一直采用的方式:动用备用的神舟22号飞船,采用紧急发射模式将其送入太空,抛弃神舟20号飞船,让神舟22号飞船与太空站对接,再让航天员顺利返回。

这正是这些年来中国在航天领域,特别是载人航天领域追求万无一失的关键体现。在这件事情背后,大家已意识到人类未来的载人航天活动,可能因自身的航天行为而发生永久改变。我们不仅要关注低成本、高效率地进入太空,还要考虑在出现类似神舟 20 号这样的问题时,能否救回航天员。

此前,美国发射的星际航线飞船就出现了问题,给人们敲响了警钟。波音的星际航线飞船在太空中失效,导致两名航天员在太空中滞留了好几个月,甚至大半年时间,最后才被SpaceX飞船接回。这样的事情显然不能在中国航天的空间站以及未来包括探月在内的一系列任务中出现。

此次神舟20号意外延期返回,也将为中国航天积累下非常宝贵的应急救援和应急发射经验。在未来包括载人登月等项目中,这些经验将有助于更加完善预案和相关举措。

评论